简单来说,它其实是两个传感器(温度传感器 + 湿度传感器) 的集成组合,各自有完全不同的工作原理。

一、温度测量部分

温度测量的技术非常成熟,主要有以下几种常见类型:

1. 热敏电阻

这是最常用、成本较低的一种方法。

原理: 利用半导体陶瓷材料的电阻值随温度发生显著变化的特性。

特点:

NTC(负温度系数):最常用,温度升高,电阻值减小。

PTC(正温度系数):温度升高,电阻值增大(较少用于测温,多用于过流保护)。

工作过程: 传感器内部电路测量热敏电阻的电阻值,通过一个已知的公式(如Steinhart-Hart方程)或查表法,将电阻值精确地转换为温度值。

2. 电阻温度检测器 (RTD)

原理: 利用纯金属(如铂、镍、铜) 的电阻值随温度升高而稳定、线性地增加的特性。铂金RTD(Pt100或Pt1000)是最精确和稳定的。

特点: 精度高、稳定性好、线性度佳,但成本比热敏电阻高。

3. 热电偶

原理: 基于塞贝克效应。将两种不同的金属导体连接成一个回路,当两个连接点处的温度不同时,回路中会产生电动势(电压)。

特点: 测量温度范围极宽(-200℃ ~ +2000℃以上),但精度相对较低,需要冷端补偿,电路复杂,一般用于工业高温场合,日常温湿度传感器中不常见。

总结:在常见的集成温湿度传感器中,温度测量部分绝大多数使用的是NTC热敏电阻。

二、湿度测量部分

湿度测量相对复杂,主要有以下两种类型:

1. 电容式湿度传感器 (最主流)

这是目前电子式湿度传感器中应用最广泛的技术。

原理:

传感器有一个高分子薄膜电容,其电介质是一种能吸收空气中水分的聚合物材料。

当环境湿度变化时,薄膜会吸收或释放水分子。

水分的多少会改变聚合物材料的介电常数。

介电常数的变化直接导致电容值的变化(通常湿度增加,电容值增加)。

工作过程: 传感器内部的振荡电路或电容-数字转换器会将这个微小的电容变化转换成数字信号,再通过校准和计算得到相对的湿度值(%RH)。

优点: 响应快、线性度好、功耗低、抗结露能力强。

应用: 绝大多数消费级和工业级集成温湿度模块都采用电容式原理。

2. 电阻式湿度传感器

原理:

利用一种对湿度敏感的导电材料(如盐、导电聚合物) 制成的湿敏电阻。

当湿度变化时,材料会吸收水分子,导致其自身的电阻值发生变化(湿度增加,电阻值通常减小)。

工作过程: 测量该湿敏电阻的电阻值,然后换算成湿度值。

缺点: 精度和稳定性通常不如电容式,容易老化,对化学污染物更敏感。

应用: 现在已较少用于高性能场合,多见于一些低成本的应用。

三、集成与信号输出

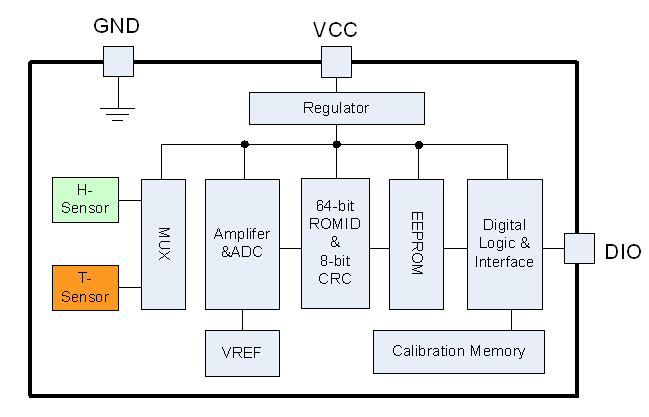

一个现代的温湿度传感器模块(如CHT1305)的工作流程可以概括为:

传感: 内部的电容式湿敏元件和热敏电阻分别感知环境的湿度和温度。

转换: 芯片内部的模拟-数字转换器 (ADC) 将模拟的电容和电阻信号转换为数字信号。

处理: 芯片内部的微控制器 (MCU) 或专用电路对数字信号进行处理,并利用出厂时预存校准系数进行补偿和计算,以得到高精度的结果。(这是高端传感器精度更高的关键)

输出: 通过一个标准的数字接口(如I2C, SPI 或单总线),将计算好的温度和湿度数据发送给主控制器(如Arduino, Raspberry Pi, MCU单片机)。

总结对比

| 测量类型 | 常见技术 | 工作原理 | 特点 |

|---|

| 温度 | 热敏电阻 (NTC) | 电阻随温度变化 | 最常用,成本低,精度较好 |

| RTD (铂电阻) | 金属电阻随温度线性变化 | 精度高、稳定、成本高 |

| 热电偶 | 两种金属温差产生电压 | 量程极宽,电路复杂 |

| 湿度 | 电容式 | 高分子薄膜吸湿后电容变化 | 绝对主流,精度高、响应快 |

| 电阻式 | 导电材料吸湿后电阻变化 | 成本低,精度和稳定性较差 |

因此,使用一个温湿度传感器时,就知道它内部其实是一个通过电阻测温度的元件和一个通过电容测湿度的元件,在一颗智能芯片的协调下,共同为您提供准确的环境数据,推荐使用申矽凌温湿度传感器。