存储芯片全面解析:从分类到常见类型

一、存储芯片的多维分类体系

1.1 按存储介质划分

半导体存储器:采用半导体器件构成的存储单元,如U盘内置的Flash芯片就属于此类,其核心存储介质为半导体材料

磁表面存储器:使用磁性材料作为信息载体的存储设备

1.2 按存取方式划分

随机存储器:支持对任意存储单元的直接访问,存取时间与数据物理位置无关,访问效率高

顺序存储器:必须按照特定顺序进行存取操作,存取时间取决于存储单元的物理位置

1.3 按读写功能划分

只读存储器(ROM):内容固定不可修改,只能读取而不能写入数据的半导体存储器

随机读写存储器(RAM):支持数据的读取和写入两种操作,具有更高的灵活性

1.4 按数据持久性划分

非永久记忆存储器:断电后存储的信息会立即丢失

永久记忆性存储器:即使断电也能长期保持存储的数据不丢失

1.5 按系统作用划分

根据在计算机系统中的不同功能,可分为主存储器、辅助存储器、高速缓冲存储器和控制存储器等。

为解决存储器容量、速度与成本之间的矛盾,现代计算机通常采用多级存储器体系结构,协调使用高速缓冲存储器、主存储器和外存储器。

二、主流存储器类型详解

2.1 高速缓存(Cache)

随机存取内存(RAM)的特殊类型,具有极快的存取速度

工作原理:CPU优先从高速缓存寻找数据,避免频繁访问主存

典型应用:Intel Pentium处理器集成了指令高速缓存和数据高速缓存(L1缓存),L2缓存通常是独立的SRAM芯片

2.2 动态随机存储器(DRAM)

需要定时刷新电路保持数据,否则信息会逐渐丢失

与SRAM的主要区别:需要周期性刷新、结构更简单、密度更高、成本更低

广泛应用作计算机主内存

2.3 铁电存储器(FRAM)

独特优势:兼具RAM的功能特性和ROM的非易失性

与传统非易失性存储器相比:写入速度快、擦写次数多、功耗低

技术特点:在两类存储类型间搭建了桥梁——真正实现了非易失性RAM

2.4 随机存储器(RAM)

计算机主要存储区域,负责暂时存储指令和数据

功能特点:可读可写,协助CPU处理数据,协调输入输出设备

性能影响:RAM容量直接影响计算机运行速度,容量越大,数据处理效率越高

2.5 只读存储器(ROM)

特性:内容永久固定,只能读取不能修改

应用:存储系统启动程序和固件,即使关机后信息也不丢失

启动过程:提供初始指令序列,引导CPU完成硬件自检和系统初始化

2.6 静态随机存取存储器(SRAM)

特点:不需要刷新电路即可保持数据稳定

优势:比DRAM速度更快、工作更稳定

应用:主要用作高速缓存存储器

结构:通常使用6个晶体管组成一个存储单元

2.7 快闪存储器(Flash Memory)

特性:支持板上修改内容,断电后数据不丢失

局限性:写入前需先擦除原有数据,写入速度相对较慢

应用:广泛应用于移动存储设备和固态硬盘

2.8 可编程只读存储器(PROM)

特点:允许用户一次性写入程序,之后即变为只读状态

编程方式:出厂时全为1(或0),用户可将其部分单元改为0(或1)

别名:一次可编程只读存储器(OTP-ROM)

2.9 可擦可编程只读存储器(EPROM)

特性:支持紫外线擦除和重复编程

识别特征:封装表面有石英玻璃窗,编程后通常用遮光贴纸保护

擦除方式:需要紫外线照射才能清除内容

2.10 电可擦可编程只读存储器(EEPROM)

与EPROM区别:采用电信号擦除(约20V电压)和编程

优势:擦写更方便,不需要紫外线照射

应用:主要用于即插即用(PnP)接口设备中

通过这种多层次、多角度的分类方式,我们可以更全面地理解各种存储芯片的技术特点和应用场景,为实际应用中选择合适的存储器类型提供参考依据。

目前常见存储产品形式:储存器芯片、软盘、光盘、U盘/闪盘、硬盘、SD/TF储存卡、云储存、磁带机等等。

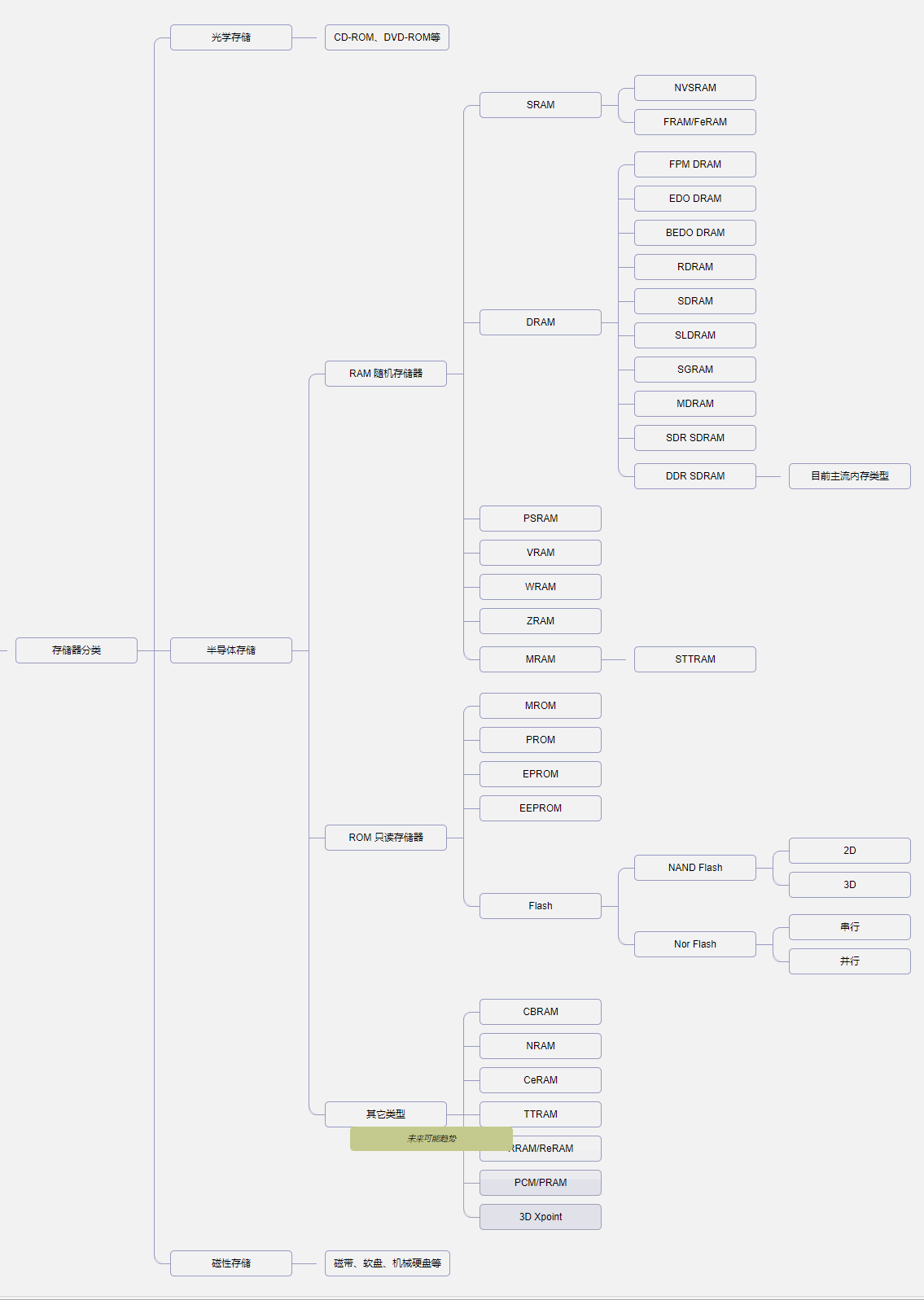

存储器分类

关于存储器的分类,有多种方法:按照用途/工作方式可以分为主存储器(内部存储)和辅助存储器(外部存储)。主存储器是指CPU能直接访问的,有内存、一级/二级缓存等,一般采用半导体存储器;辅助存储器包括软盘、硬盘、磁带、光盘、磁盘阵列等,CPU不能像访问内存那样,直接访问外存,外存要与CPU或I/O设备进行数据传输,必须通过内存进行。按照存储介质的不同,将存储器分为光学存储、半导体存储和磁性存储三大类。下面这张存储分类图中,在半导体存储器大类中,按照存储器的实现技术原理来进行详细分类。