在计算机存储体系中,易失性存储器是支撑设备高效运行的 “临时工作台”,其核心特性与功能直接决定了计算机的响应速度。以下从定义、特点、类型及应用逻辑四个维度,进行系统且易懂的解析。

一、核心定义:什么是易失性存储器?

易失性存储器(Volatile Memory)是计算机存储体系中的关键组件,必须持续通电才能维持数据存储状态—— 一旦电源中断(如断电、设备关机),其内部存储的所有数据会立即丢失,且无法恢复。

为了更直观理解,我们可以用 “粉笔黑板” 做类比:

通电状态:如同黑板可自由书写、擦除、修改内容,易失性存储器能快速完成数据的读取、写入与更新。

断电状态:相当于黑板被彻底擦净,所有临时记录的内容(数据)瞬间清空,不会留下任何痕迹。

二、三大核心特点:为何它是 “临时存储” 的首选?

易失性存储器的设计逻辑围绕 “高效临时交互” 展开,核心特点可概括为三点:

断电数据丢失:这是其最根本的属性,决定了它无法用于长期数据保存,仅适合存放 “即时使用” 的信息。

读写速度极快:作为与 CPU 直接交互的存储单元,其速度远高于硬盘、SSD 等非易失性存储器(通常快 100 倍以上),能精准匹配 CPU 的高速运算需求,避免 “CPU 等数据” 的效率浪费。

服务于临时存储:核心价值是 “临时承载”—— 计算机运行时,会将当前使用的程序、待处理的数据、运算中间结果暂存于此,方便 CPU 随时调用。

三、主要类型:DRAM 与 SRAM 的差异与应用

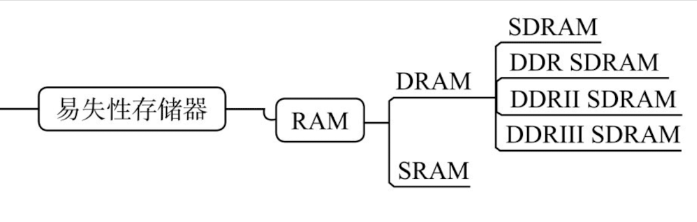

易失性存储器的主流形态是 RAM(Random Access Memory,随机存取存储器),根据工作原理不同,又分为 DRAM 和 SRAM 两类,二者在性能、成本与用途上差异显著:

| 类型 | 工作原理 | 核心特点 | 主要用途 |

|---|

| DRAM(动态随机存取存储器) | 利用电容存储电荷表示数据(有电荷为 “1”,无电荷为 “0”);但电容会自然漏电,需每隔几毫秒 “刷新” 一次电荷,才能维持数据 | 存储密度高(单位空间存更多数据)、制造成本低、速度相对较慢(需刷新操作)、功耗中等 | 作为计算机的 “主内存”,即我们常说的 “内存条”(如 DDR4、DDR5 内存),承担系统与应用程序的临时数据存储 |

| SRAM(静态随机存取存储器) | 由晶体管构成双稳态电路存储数据(电路两种稳定状态对应 “1” 和 “0”),无需刷新操作,数据可稳定保持到断电 | 速度极快(是 DRAM 的 10-100 倍)、功耗低(无刷新损耗)、制造成本高(晶体管数量多)、存储密度低(单位空间存较少数据) | 作为 CPU 的 “高速缓存”(Cache),即参数中的 L1、L2、L3 缓存 —— 直接嵌入 CPU 内部,存放 CPU 最常调用的指令与数据,进一步缩小 CPU 与存储的速度差 |

四、关键问题:计算机为何必须依赖易失性存储器?

答案的核心是平衡 “速度” 与 “持久性”—— 计算机存储体系的设计,本质是用 “多层级存储” 解决 “高速需求” 与 “长期保存” 的矛盾:

矛盾点:CPU 运算速度极快(每秒可执行数十亿次操作),而硬盘、SSD 等非易失性存储器虽能长期存数据,但读写速度远跟不上 CPU(如 SSD 速度约为 DRAM 的 1/100)。若 CPU 直接从硬盘读取数据,会因 “等待数据” 陷入大量空闲,严重浪费性能。

解决方案:“三级存储” 工作流程:

第一步:加载数据:计算机启动或打开应用时,先从硬盘 / SSD(长期存储)中,将需要运行的程序、待处理的数据 “搬运” 到易失性存储器(RAM)中。

第二步:高速交互:CPU 直接从易失性存储器中读取指令和数据,完成运算;过程中产生的中间结果、临时变量,也实时存放在易失性存储器中,实现 “随用随取”。

第三步:永久保存:当用户完成操作(如保存文档、导出文件),计算机再将易失性存储器中的最终结果 “写回” 硬盘 / SSD,实现数据长期留存。

通俗类比:

硬盘 / SSD(非易失性存储器)= 家里的 “书柜”:容量大,可长期存放大量书籍(数据),但取书(读数据)需要起身、找书,速度慢。

内存 / RAM(易失性存储器)= 书桌:面积小(容量有限),但能将当前阅读、书写的书(即时数据)放在桌上,伸手就能拿到(快速读写),效率极高;离开书桌(断电)时,桌上的书会被收走(数据丢失),但书柜里的书(长期数据)不受影响。